【データで見る医療のはなしvol.6】副作用が全くない薬は存在しない・・・お薬が多くて困っていませんか?

お薬を服用されていますか?

かかっている病院は1か所ですか?

薬が余っている・・・

同じような薬がある・・・

何の薬かよくわからない・・・

いつ、もらった薬だろう?

飲み方はどうだったっけ?

とりあえず、服用しておこうか?

⇒⇒⇒ 『×』ですよね。

では、どうして問題なのでしょう?

体に負担がかかります。

薬には、「主作用」=病気を治したり、症状を軽くするという、本来の目的と、「副作用」=本来の目的以外の好ましくない働きがあります。

服用する薬が増えるほど、飲み合わせによる副作用のリスクが高まり、かえって体に負担がかかります。

服用方法を誤ると、さらに危険性が高まります。

重複投与

「重複投与」とは、同一月内に同一薬剤または同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関から処方されている人のことです。

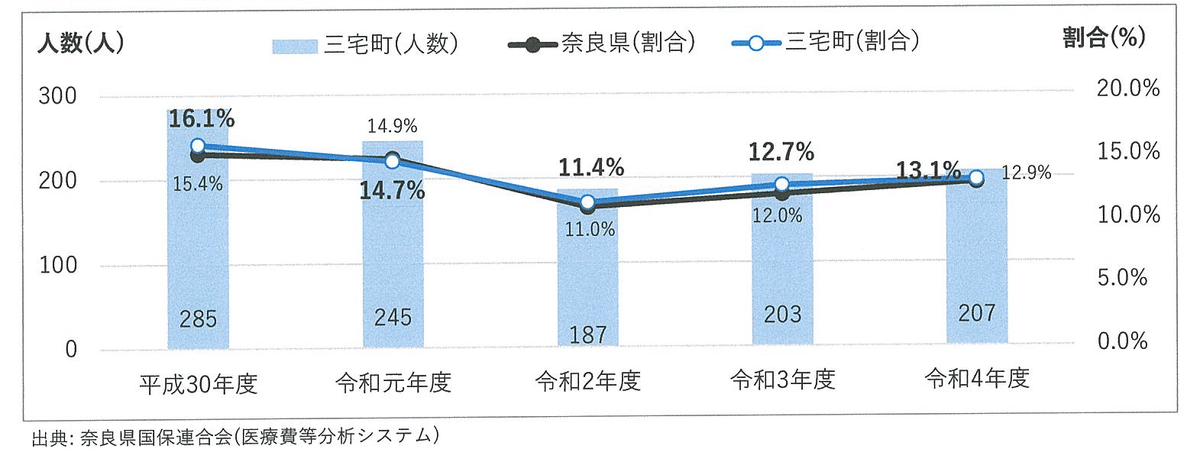

以下は、三宅町における重複投与者の人数の推移を示したものです。

奈良県全体の割合と比較してやや多めで、令和4年度で、のべ488人です。

データヘルス計画の医療費分析によると、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で減少しましたが、緩やかに増加傾向にあり、被保険者に占める重複投与者の割合も上昇傾向にあります。

多剤投与

多剤服薬は薬の飲み忘れ、飲み間違いなど服薬過誤や副作用の薬物有害事象発生につながりやすく、6種類以上の服薬で特に高まるとされています。

高齢者に起こりやすい副作用にはふらつき・転倒、物忘れ、うつ、せん妄、食欲低下、便秘、排尿障害などがあり、複数疾病を有する高齢者においては特に注意が必要です。

以下は、三宅町における多剤投与者の人数の推移を示したものです。

奈良県全体の割合と比較して低めに推移しており、令和4年度で、のべ96人です。

この表は、15種類以上の多剤投与者の人数を示していますが、「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」によると、「高齢者において6種類以上の処方がある方は、薬物有害事象の頻度や転倒の発生頻度が高まる」とあります。

ポリファーマシー

多剤投与の中でも、副作用や薬物有害事象など害をなすものを「ポリファーマシー」と呼び、問題になっています。

何種類以上の薬でポリファーマシーという明確な定義はないようですが、75歳以上では、7種類以上の薬を使用している人が4人に1人といわれ、加齢とともに急増しています。

薬を安全に正しく使うために

いま、受けている病気の治療を安全に続け、思いがけない副作用から身を守り、薬と上手に付き合っていきましょう。

そのための、大きな助けとなる「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」について、次回お話いたします。